Maurilio Salcido se levanta el sombrero para poder meter la cabeza entre los barrotes del muro que separa México de Estados Unidos. A través de una malla de pequeños hoyos, este viejo campesino entrevé por primera vez en 15 años a su hijo, que migró “al otro lado”.

Aunque en este tramo del muro apenas se vislumbren siluetas, Maurilio se puso de gala y, a sus 80 años, no parece que hubiera recorrido 2,000 km en autobús junto a su hija, nuera y nieto hasta el colosal muro de la playa de Tijuana cumpliendo un ritual que cada fin de semana repiten decenas de familias mexicanas.

“Es un gusto para uno y ellas están contentotas. Ya lo vimos, ya ahorita nos vamos contentos”, dice este anciano flaco y de piel tostada de Durango (norte) que en los 50 fue uno de los miles de ‘braceros’ que fueron a trabajar al campo estadounidense en una época donde no había muros.

Hoy las cosas son distintas: un tercio de los 3,145 km de frontera entre Estados Unidos y México está delimitada por dobles y triples bardas, paredes, enclenques vallas o alambrado de púas. Y, si Donald Trump llegara a la Casa Blanca, estas barreras podrían multiplicarse.

El magnate, que será oficialmente nombrado la próxima semana candidato presidencial republicano, ha convertido en una de sus banderas la construcción de un muro impenetrable para los “violadores, delincuentes y narcotraficantes” que, según él, llegan desde México. “¡Va a ser un muro grande, gordo y bonito!”, gritó recientemente Trump, que ha asegurado que México pagará por él.

Igual que Maurilio, otra veintena de mexicanos se desplazaron hasta Tijuana para hablar con sus familiares a través del muro. Este es el único punto de la frontera donde, cada sábado y domingo en la mañana, la Border Patrol abre una de las bardas y permite encuentros entremuros sin preguntar el estatus legal de los visitantes.

Es un consuelo para las familias y una pequeña concesión que Olga Soto -una sinaloense que en 2012 tuvo que dejar a su hijo de 15 años en San Diego después de haber vivido años ahí- desea que no termine si Trump llega a ser el nuevo presidente estadounidense.

Si eso pasara, “la única esperanza es que mi hijo arregle y pueda salir bien, legal (de Estados Unidos) para estar donde él quiera”, dice Olga, de 36 años, mientras acerca el altavoz de su celular al muro para que su hijo David escuche a sus tres hermanas pequeñas, que también regresaron con ella a México para cuidar a su abuela.

Un poco más adelante de esos barrotes decorados con corazones, banderas estadounidenses o pintadas pidiendo “empatía”, Carmen Rosete se deshace en lágrimas viendo entre los agujeros de la malla a su hija Liz y, por primera vez, a dos de sus nietos.

“Quisiera abrazarlos, estrecharlos entre mis brazos pero no puedo”, solloza esta mexicana de 59 años que hace dos meses vendió todo lo que tenía en Orizaba (Veracruz, este) para mudarse a Tijuana y estar más cerca de los suyos.

Carmen siente que la política migratoria estadounidense es demasiado dura pero, desde el otro lado, su hija Liz es consciente de que si ganara Trump las cosas podrían ser aún peor y que “por unos” acabarían “pagando todos”. “Le doy gracias a Dios porque tenemos esto”, asegura.

Al lado de este bautizado ‘Parque de la Amistad’, cien metros dentro del océano Pacífico, es donde ahora arranca el muro que Estados Unidos comenzó a construir en 1994 y que fue ampliando, especialmente, a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En Tijuana, unos kilómetros más lejos de la playa, partes de la barda oxidada tienen pegadas decenas de cruces de madera con el nombre de los emigrantes que murieron tratando de lograr el sueño americano: al menos uno al día, según ONG.

Aunque conocía el riesgo, Lorena Tablas -una mexicana de 35 años de Morelos (centro) que vivió varios años en New Jersey- ha tratado de cruzar la frontera seis veces desde que regresó a México hace 10 años, cuatro de ellas saltando el muro.

Una vez, tratando de “brincar la tela” en Nogales (Sonora), su coyote la hizo subir por una escalera, le amarró el cuerpo con un lazo de tela y le dijo que brincara hacia el otro lado dejándose caer. Todo en menos de 5 minutos.

“Me quedé atorada con unas varillas y me puse nerviosa porque hay mucha vigilancia allá”, explica desde el centro de deportados de Tijuana esta madre de cuatro hijos, todos en New Jersey, que promete seguir intentándolo sin que ningún muro ni nadie pueda frenarla.

La vigilancia de 21,000 agentes equipados con drones y sensores y los 1,000 km de frontera cercados no han detenido la migración a Estados Unidos, sino que han hecho que muchos emigrantes -sobre todo mexicanos y centroamericanos que escapan de la violencia y la pobreza- se vean obligados a tomar rutas mucho más peligrosas.

La mayoría de ellos mueren deshidratados tras largas caminatas en el desierto pero el muro también ha dejado sus propias víctimas. El pasado 16 de junio, la Border Patrol de Nogales (Arizona) encontró el cadáver de una emigrante desnucada al lado de la valla de más de 6 metros.

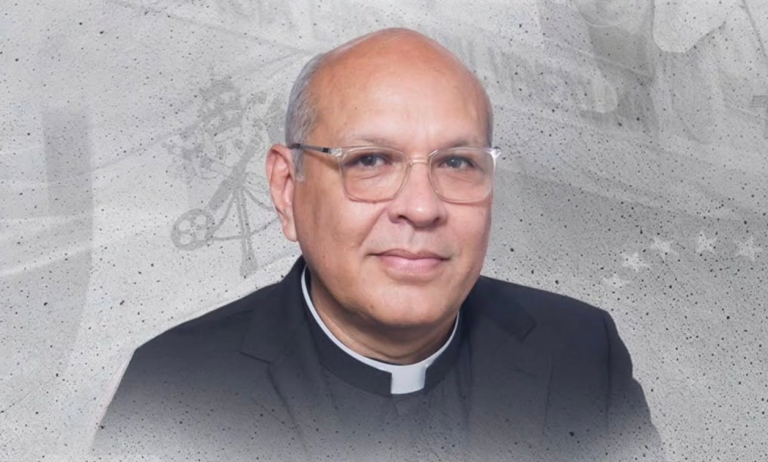

El muro gigantesco con el que sueña Trump “es una ingenuidad, la problemática de fondo es cómo creamos prosperidad en los países de origen” de la migración para frenarla, dice Rodulfo Figueroa, delegado del Instituto Nacional de Migración en Baja California.